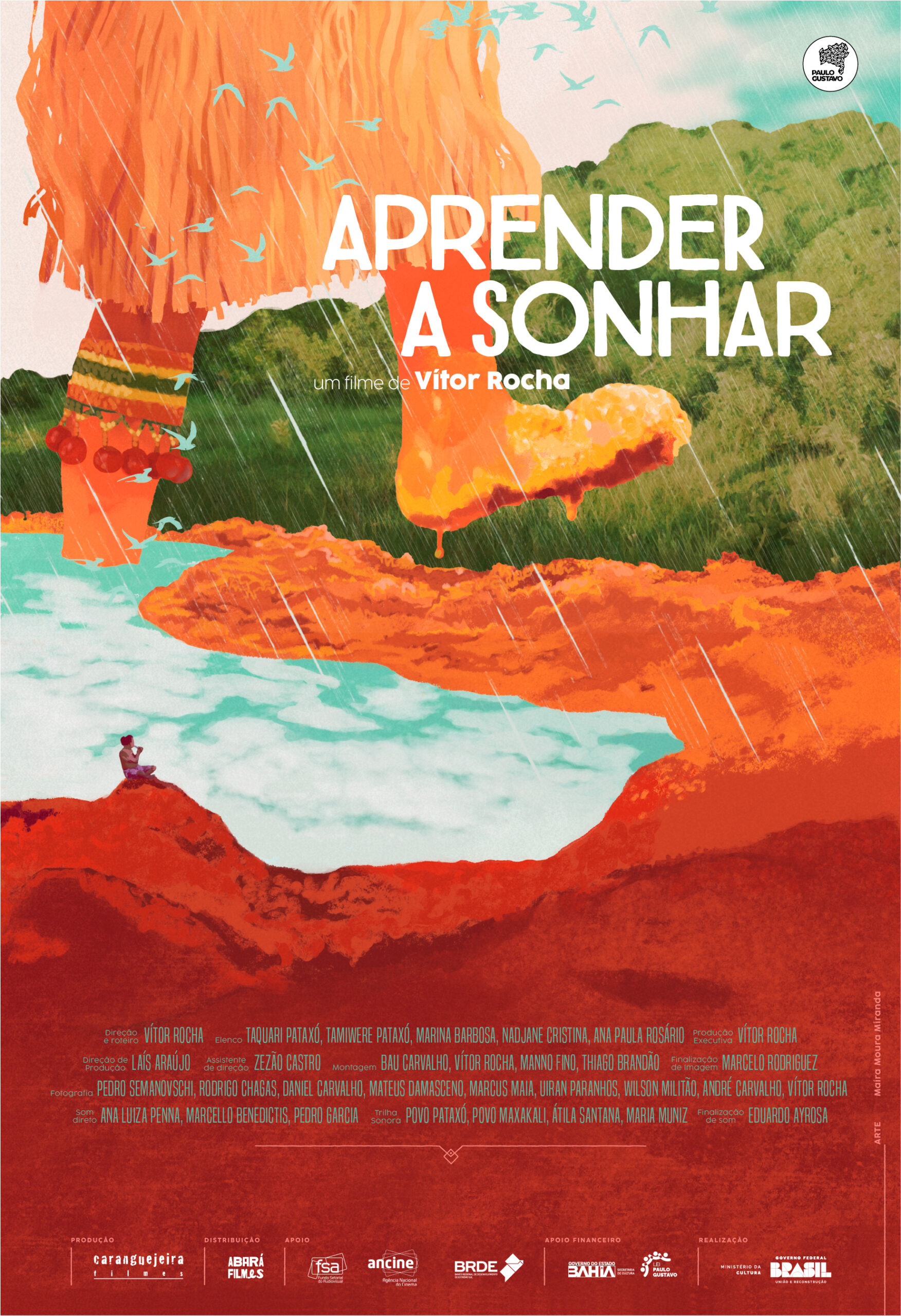

Como surgiu a ideia de transformar a série Aprender a Sonhar em um longa-metragem?

Aprender a sonhar é um macro projeto que envolve produtos em diferentes plataformas e formatos. A primeira temporada da série foi lançada em 2017 nas TVs públicas. Temos uma segunda temporada que está pra entrar também nas TVs públicas de todo o país. E o longa-metragem, que vai entrar agora no dia 2 de outubro nos cinemas, é um novo filme. Não foi que transformamos a série no longa-metragem, mas que fizemos um novo filme para esse formato de cinema com imagens e material diferente do que foi utilizado até agora nas duas temporadas da série. E a ideia foi exatamente explorar as diferentes linguagens e as diferentes janelas. Como as histórias desses estudantes são muito diversas e muito lindas e maravilhosas, a gente conseguiu acompanhar vários deles ao longo dos anos. Desde 2016, a gente vem filmando a série e o longa, e com isso a gente tem uma gama de material interessante para fazer essas costuras e, por isso mesmo, explorar essas diferentes linguagens e formatos.

O filme acompanha trajetórias de jovens negros e indígenas em universidades brasileiras. Qual foi o critério para selecionar esses protagonistas?

O critério de seleção dos personagens se deu de uma maneira natural no andamento mesmo do caminho de produção. Desde 2002, eu acompanho diretamente a discussão sobre as cotas. Em 2002, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, começou a implantar, a discutir se essas políticas que vieram a ser implantadas em 2004, 2005, e eu venho acompanhando diferentes estudantes nesse percurso. Em 2016, a gente começou a filmar para a série, para a primeira temporada, e continuamos filmando alguns personagens de maneira contínua assim, até 2022. Então, o filme, ele tem essa temporalidade de material que vai de 16 a 22. E aí com esses fios narrativos de cada personagem, aqueles que se interconectavam mais dentro da narrativa do longa, foram selecionados ali, para fazer uma costura que a história de cada um deles seja contada de maneira individual, mas que se conecte com os outros personagens, formando aí um protagonista, um personagem coletivo também.

De que maneira a política de cotas impactou as histórias desses estudantes e a narrativa do documentário?

A política de cotas é central na narrativa do filme, ainda que a gente não discuta diretamente esses impactos em termos numéricos, mas sobretudo o impacto emocional, o impacto objetivo das famílias, e também essa relação entre o que esses estudantes tem como vivência e o que encontram também na universidade. Esse é um ponto de choque, digamos assim, que nós quisemos também trazer para o filme. Quer dizer, as cotas ao passos que permitem que estudantes negros e indígenas ingressem nas universidades, ela também levanta uma também uma discussão em relação ao epistemicídio, que seria a morte de outros conhecimentos. Então, a ideia era tratar de forma crítica qualquer possível assimilação de conhecimentos e ressaltar que os povos indígenas tradicionais, os povos quilombolas, as periferias das grandes cidades (que na verdade são grandes quilombos que foram se modificando ao longo dos anos), eles carregam muitos saberes, modos de vida, que devem fazer parte das discussões acadêmicas. Vide aí a nomeação de diversas personalidades, como doutores honoris causa ou mestre em saberes que devem ser estimulados e que devem ser cada vez mais utilizados pelas universidades para que o próprio conhecimento acadêmico se desenvolva levando como base saberes também. Que a gente faça um “reflorestamento” dos saberes, trazendo as cosmovisões indígenas e afrodescendentes para termos uma sociedade mais diversa, conhecimentos mais plurais e desfrutarmos também de uma sociedade pautada também nos aspectos do bem viver.

Você define o filme como um manifesto afro-indígena. Pode nos explicar o que isso significa na prática?

Manifesto poético afroindígena porque quando os jovens entram na universidade, eles carregam uma carga de conhecimentos e de saberes que formam boa parte da resistência do povo brasileiro mesmo, porque quando os africanos chegaram por meio desse holocausto que foi a escravidão, eles se encontraram aqui com os indígenas e essa interseção e essa relação entre os que chegaram aí na colonização e os que estavam aqui, ela foi se dando de uma maneira mais do que a gente costuma referenciar. Então, os quilombos, por exemplo, eles são territórios afro-indígenas e há também as referências das tradições africanas, sobretudo as tradições Banto, né? Os Congo-Angola que chegaram primeiro. Quando eles chegaram aqui e foram fazer seus trabalhos, os caboclos, os donos da terra, se apresentaram, né? E tomaram à frente e se relacionaram. Então, esses dois mundos, essas duas macro-cosmovisões. As cosmovisões indígenas e africanas, que chegaram sobretudo Banto, as primeiras, e as Ketu, que chegaram depois. Elas têm uma característica diferente dessas cosmovisões ocidentais, que são mais dogmáticas, ao passo que as indígenas e africanas são de preceito. É uma visão mais circular: o começo, o meio e o começo. Então, os quilombos eram, como dizia a Makota Valdina: o negro não conhecia a mata no Brasil, quem conhecia era o indígena, e foi a indígena que deu caminho e os quilombos eram cheios mesmos de indígenas. E depois os quilombos, os territórios, os bairros periféricos das cidades, que são também heranças dos quilombos. Então, também essa junção entre os territórios indígenas, nascentes de quilombos e os territórios periféricos, eles têm essa conexão. E essa conexão é muito latente na sociedade, mas não é muito dita. Não é muito falada e temos a intenção de dar essa conotação também no filme. O próprio desenrolar do filme tem a narrativa do Barro, por exemplo, do Tawá, dessa mãe Terra que começa lá na barreira e vai se misturar com a água e surgem os corpos e estão em contato com os corpos. E a própria referência às árvores também, como Marina, a personagem tem a árvore ali, né? E a mãe dela também e essa árvore da família.

Como foi o processo de gravação entre 2016 e 2022, acompanhando diferentes territórios e comunidades periféricas?

Foi um processo muito rico. Foi um processo maravilhoso que nos permitiu chegar a lugares incríveis, conhecer pessoas fantásticas. Rodamos boa parte da Bahia, de norte a sul, fomos a vários quilombos, a várias aldeias indígenas, e levamos esse olhar sensível e conhecemos pessoas fantásticas. Foi um um processo que vem aí, como falamos da produção da série, da produção do filme, que se entrecruzam também aí no processo produtivo de registro de imagens e sons. Então, nos permitiu chegar em locais que retratamos nas telas e que com certeza nos traz uma boa dimensão da diversidade cultural e dos saberes do Brasil. E não podemos deixar de ressaltar a importância fundamental da participação de cada um das nossas personagens, que é ao passo que eram também personagens, eram também guias ali da nossa narrativa, porque cada um foi indicando os caminhos que acreditavam, contando suas histórias, abrindo suas casas, suas comunidades. Cada personagem teve papel fundamental nesse processo, ao ponto de dizermos mesmo que é uma direção coletiva nesse sentido, que integra a nossa direção, juntamente com a participação direta de cada um dos personagens, indicando situações, pessoas, locais, para acessarmos e trazermos esse ponto de vista íntimo de cada um deles.

Qual foi o maior desafio de equilibrar relatos individuais com a construção de uma narrativa coletiva e conectada?

É uma excelente pergunta porque é exatamente o âmago aí do filme e a ideia era que esses personagens se desenvolvessem, os fios narrativos de cada um deles, e que essa costura entre eles fosse feita de tal forma que essa se tornasse uma narrativa unificada e que esse corpo desse personagem coletivo se formasse ao longo do filme. Ao passo que foi um grande desafio estabelecer as conexões, foi também muito natural porque ao longo do processo isso foi se revelando de maneira fantástica entre as conexões entre os distintos personagens e parecia mesmo que cada um levava o outro. Eu acho que fazer essa abordagem de uma perspectiva afro-indígena era fundamental também na forma, termos essa representação de um modo de vida, de um modo de estar no mundo, de pensar o sujeito como um sujeito coletivo. Como bem dizia o grande mestre Ailton Krenak, “somos um sujeito coletivo”, ele mesmo é um sujeito coletivo. E eu acho que no filme, nós temos protagonistas ou protagonista coletivo, que é a soma realmente desses personagens. Foi um processo natural ao longo da caminhada e essas conexões iam se dando de maneira fantástica pra gente. Isso foi a grande magia, uma das grandes magias do processo de pós-produção.

O documentário intercala diferentes línguas e saberes, incluindo o Patxohã. Como você trabalhou a questão da tradução e do respeito cultural?

O trabalho de tradução se deu com a própria comunidade, que indicou pessoas habilitadas no Patxohã para nos auxiliar nessa tradução e interpretação das músicas. O respeito com relação a esses saberes é um respeito total e automático, também, porque nós queríamos e fizemos realmente trazer essa abordagem, valorizar essa abordagem, não só mostrar como é importante os corpos e os saberes indígenas e afrodescendentes entrarem na universidade, e se beneficiar das ferramentas dos saberes também acadêmicos, mas com muito cuidado e com muita crítica em relação às dificuldades de assimilação de cultura. Uma forma de protegermos essa questão foi exatamente ressaltar esses outros saberes, esse outro modo de vida, fazendo um olhar íntimo desses locais para que a gente possa sentir o ritmo do quilombo, da aldeia, do território indígena, dos territórios periféricos, dos bairros periféricos, de modo a valorizar esse ponto de partida e demonstrar que eles são importantes para a universidade e para a sociedade como um todo. (E destacar) esses conhecimentos, esse modo de ser, esse modo de estar, essa relação intrínseca com a música, com a dança, com esse bem viver, com esses elementos que os povos indígenas classificam como caminhos para para “evitar a queda do céu”, como bem ressaltou Davi Kopenawa e Ailton Krenak. Então esse modo de estar, e aí eu também chamo o Barro, essa Mãe Terra, que é um personagem do filme, esse Tawá Pataxó que sai da barreira do Tawá, que vai para as cerimônias, que é untado, que é passado na pele das crianças, dos jovens para reforçar essa conexão das águas, do fogo, do ar, esses elementos naturais e também as árvores. Temos aí a doutora Marina, que a gente pode classificar como uma “mulher árvore”, que a sua árvore, que ela recebeu de um amigo, ela passa a refletir sobre a vida dela. Quando Marina tem problemas, a árvore chega a quebrar o caule, mas ela se recupera. É rodeada por boldo, por tapete de oxalá, que vai crescendo ao longo dessa árvore, que a mãe dela cuida com muito carinho, e com isso ela consegue se recuperar e se formar médica. A própria mãe de Marina, dona Ana, se integra àquele ambiente natural como parte mesmo dele e que entra para o mato, para a floresta, para a árvore, para se fazer uma grande ancestral.

De que forma a experiência do público nas sessões comentadas influencia a recepção do filme e a discussão sobre políticas de inclusão?

É muito importante porque agora o filme pertence também ao público. Cada um vai fazer a sua leitura, vai fazer a sua relação, vai reagir emocionalmente, racionalmente, a partir de suas experiências e cada um vai refazer o filme, ou seja, o filme também vai nascer para cada uma dessas pessoas. Então, isso é fundamental para abrir um portal de discussão e de sensação com relação à importância fundamental da implantação de políticas de ações afirmativas, de políticas de cotas tanto na universidade, na graduação, quanto na pós-graduação, quanto nos concursos públicos. Essas políticas de inclusão, elas são necessárias, são fundamentais, são fruto de muita luta dos movimentos negro e indígena, indigenista, e elas precisam avançar, precisamos demarcar as terras indígenas, acabar com a violência contra as lideranças indígenas, quilombolas, dos movimentos sociais, preservar esses saberes, que é a grande riqueza da cultura brasileira, e respeitar essas comunidades para que tenhamos uma pluralidade dentro da cultura brasileira, que esse sentido de humanidade seja transposto para esse sentido de pluralidade. Hoje, por exemplo, temos um caso de muita violência contra o povo Pataxó do sul da Bahia, que conclamamos a sociedade e as autoridades políticas e públicas a acessarem essa violência. Não é possível que nos dias de hoje ainda tenhamos indígenas presos de forma injusta, como vem ocorrendo e até mesmo assassinados. Então queremos levar essa mensagem também de demarcação já. O marco é ancestral, não é temporal. As comunidades quilombolas indígenas devem e precisam ser demarcadas, e que isso vai contribuir muito para a paz social e para o desenvolvimento mesmo do bem-estar de todo o país.

Qual a importância de dar visibilidade aos saberes ancestrais nos espaços acadêmicos, como você propõe no documentário?

É fundamental para o desenvolvimento da academia, para o desenvolvimento de saberes e para a compreensão da sociedade brasileira, sobretudo. Em 1500, quando chegaram os portugueses na colonização absurda que invadiu os territórios indígenas, eles foram muito bem recebidos pelos indígenas. Foram cuidados, né? Os africanos que chegaram também, sobretudo os bantos da região de antigo reino do Congo e Angola, atuais Angola e Congo, também passaram muitos desafios e essa integração africana, indígena, se deu de maneira fundamental, ainda que com conflitos, mas todos os territórios quilombolas, eles são afro-indígenas. Então, o indígena que deu o caminho. O africano não conhecia a mata no Brasil. O indígena conhecia a mata, as ervas, as raízes, e foi isso que permitiu que, sobretudo os africanos de Banto, Congo e Angola, chegassem, resistissem e criassem mecanismos de vida para sobreviver a aquele grande holocausto que foi a colonização a partir de 1500. Então, entender o Brasil a partir dessa perspectiva de um Brasil dando importância a essas culturas que já existiam aqui antes da chegada da colonização, é fazer uma reparação histórica, é manter de pé os saberes ancestrais e a universidade pode ser uma ponta de lança importante nesse processo porque é uma grande difusora do conhecimento nas culturas ocidentais. Então, ela se abrir para esses conhecimentos, colocar esses grandes mestres como professores, como doutores, é uma maneira importante da universidade crescer e de honrar o seu papel na sociedade, exatamente de ver os saberes de uma forma universal e plural.

Além da exibição em Vitória, há planos de levar o filme a outras cidades ou festivais internacionais?

Então, fazemos a exibição em Vitória hoje (26/09), uma espécie de pré-estreia na Mostra Sesc de Cinema Nacional. É uma grande honra estar aqui. E no dia 2 de outubro, o filme entra em cartaz em cinemas de todo o Brasil. Vamos fazer essa carreira nas salas de cinema e queremos conclamar ao público a se aquilombar em torno desse filme, se envolver nessas temáticas que pedem ampliação dos direitos e das políticas afirmativas, para que a gente consiga esse tema de uma forma ampla e levarmos o filme para todos os cantos do país. Sejam as salas de cinema em shopping, as salas independentes também, e seja nos territórios onde o filme pode também transitar. Então, queríamos conclamar professores e professoras, estudantes, movimentos negros e indígenas, militantes da causa social, movimentos antirracistas, todos aqueles que acreditam numa sociedade plural e mais justa, menos desigual, que vá às salas de cinema, que assista, que comente com seus amigos, que chame também outras pessoas. Somente com o envolvimento do público, de cada um dos espectadores, é que a gente vai conseguir também romper essa barreira que se coloca diante da produção audiovisual e do cinema independente brasileiro, que enfrenta um grande desafio para entrar nas distintas janelas, sobretudo no cinema, e permanecer e ser visto.

Como você avalia o papel da distribuição independente e afrocentrada na cena cinematográfica brasileira?

O papel da distribuição independente afrocentrada na cena cinematográfica brasileira é fundamental. Podemos dizer também que as cotas não chegaram ainda nesse campo, então temos que enfrentar essas situações que são impostas (usando) esse ponto de vista, essa natureza afro-brasileira que se coloca na cultura também, sem mecanismos de incentivo. Esse é um grande desafio. Para rompê-lo é preciso muito trabalho, muita colaboração, muito entendimento de outras pessoas e é preciso também abrir a cabeça dos exibidores para a importância desse movimento, para a importância da pluralidade também do cinema. Então, ainda não temos políticas de cotas para os filmes nos cinemas, mas temos aí muita força de vontade, uma equipe maravilhosa trabalhando na distribuição do filme, e esperamos que isso sensibilize os exibidores a acolher o filme em bons horários, em boas salas, para que a gente possa ter a oportunidade de diversificar essa cartela de obras audiovisuais que passam pelos cinemas, popularizando aí sua abordagem e seu alcance, fazendo com que públicos que historicamente não acessam a cinema, passam a se identificar também com esse espaço.

Quais são os próximos projetos de Vítor Rocha e Caranguejeira Filmes após Aprender a Sonhar?

Estamos agora focado na distribuição de “Aprender a Sonhar” para ampliar o circuito, para chegarmos em salas de todo o país. Vamos lançar esse ano ainda também a segunda temporada da série nas TVs públicas do Brasil e temos alguns projetos assim prestes a sair. Posso adiantar que temos uma série de animação baseada na Revolta dos Malês, prestes a entrar no mercado, e também um longa-metragem “O Samba que mora aqui”, que investiga as influências do samba e a sua constituição cultural com base nas culturas que emprestaram seus saberes e suas tradições para esse ritmo fundamental para a cultura brasileira. Poderíamos adiantar isso daí. Muito grato pelas perguntas. Excelente. Ficamos à disposição e queríamos reforçar o convite aos espectadores. No dia 2 de outubro, teremos a lista dos cinemas onde “Aprender a Sonhar” vai estrear. E seria muito importante a presença do público, porque os cinemas dependem do público para fechar a grade da próxima semana. Então, se tivermos um público considerável na primeira semana, conseguimos dobrar para que ele fique mais uma semana. Eu queria pedir ao público que vá ao cinema assim que o filme entrar em cartaz, e com isso a gente consegue se manter um pouco mais. Caso contrário o filme realmente tende a sair rápido da grade, mas contamos com a presença do público e com a multiplicação também do boca a boca desse, como na Bahia chamamos “Correio Nagô”, para que a gente consiga chegar a mais pessoas para viverem essa experiência maravilhosa na sala de cinema.